AUTORE: Lorenzo Catania

Edito dalla casa editrice Giulio Einaudi nel febbraio del 1962, il romanzo di Giorgio Bassani “Il giardino dei Finzi-Contini” riproduceva in copertina il quadro di Nicolas de Staël “Nu couché”.

Nel momento storico in cui in Italia si registrava un graduale aumento delle vendite dei libri (in coincidenza del generale diffondersi del benessere economico) la strategia della neonata industria del romanzo – complici una serie di elementi pubblicitari quali gli articoli sulla stampa quotidiana e periodica, le classifiche dei libri più venduti, i premi letterari ecc. – invitava il pubblico a leggere l’opera di Bassani, ambientata nella città di Ferrara lacerata dalle leggi razziali del 1938, come una straordinaria e romantica storia di amore e morte fra due giovani ebrei: il letterato in erba Giorgio, un po’ impacciato e incline ad «amare e vagheggiare il passato» per sottrarsi al confronto con il presente; l’affascinante, colta e imprendibile Micòl Finzi-Contini, creatura dalla spiccata personalità e consapevole, in virtù del suo lucido pessimismo, di appartenere a una generazione senza futuro: «Certo è che, quasi presaga della prossima morte, sua, e di tutti i suoi, Micòl ripeteva di continuo anche a Malnate che a lei, del suo futuro democratico e sociale, non gliene importava nulla, che il futuro, in sé, lei lo abborriva, ad esso preferendo di gran lunga “le vierge, le vivace et le bel aujourd’hui”, e il passato, ancora di più, il caro, il dolce, il pio passato».

Di qui una lettura riduttiva che si soffermava alle soglie del testo bassaniano e lasciava sullo sfondo le pagine importanti che descrivevano abitudini, riti e tradizioni della comunità israelitica ferrarese. Una minoranza perfettamente integrata che aveva partecipato alla costruzione del regno d’Italia, combattuto nella Prima guerra mondiale, aderito al fascismo, improvvisamente diventata una minoranza discriminata e perseguitata, composta di cittadini di serie b delusi, smarriti, emarginati e umiliati per essere stati privati della loro appartenenza alla comunità nazionale.

Sessant’anni fa, una lettura sostanzialmente parziale de “Il giardino dei Finzi-Contini” certificava che negli anni del fascismo l’indifferenza e il silenzio degli italiani sulla cacciata degli ebrei dalle scuole, dagli uffici, dalle attività produttive e dai luoghi della vita sociale perduravano nell’Italia democratica. È vero infatti che, a dispetto dei programmi di Storia che contemplavano lo studio degli eventi successivi alla Prima guerra mondiale, nel diffuso manuale di “Storia contemporanea” di Rosario Villari (edito nel 1970), sulla Shoah e sulle leggi razziali si poteva leggere solo un ermetico accenno.

di Lorenzo Catania

La Ragione è anche su WhatsApp. Entra nel nostro canale per non perderti nulla!

Leggi anche

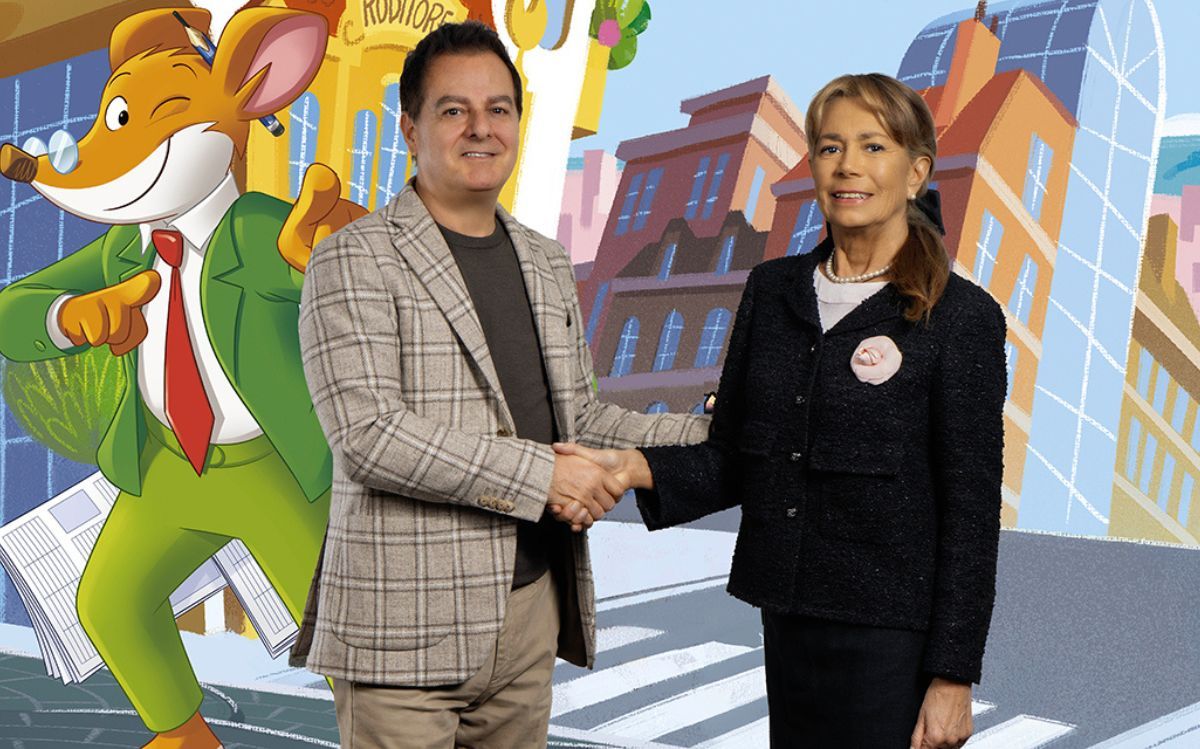

Geronimo Stilton cambia casa e passa a Rainbow

22 Dicembre 2025

Geronimo Stilton cambia casa, ma lo fa senza scatoloni improvvisati. A rilevare la proprietà intel…

La casa editrice nata dall’amore tra Leonard e Virginia Woolf

15 Dicembre 2025

La storia della casa editrice Hogarth Press, nata dall’amore tra Leonard e Virginia Woolf: una rea…

Addio alla scrittrice Sophie Kinsella

10 Dicembre 2025

È morta all’età di 55 anni la scrittrice inglese Sophie Kinsella, autrice di “I love Shopping”. Ma…

Antonio Marano, Presidente di Confindustria Radio TV, a Rtl 120.5: “Così le Big Tech stanno impoverendo l’informazione italiana”

06 Dicembre 2025

Durante un intervento a “Non Stop News” su RTL 102.5, il Presidente di Confindustria Radio TV Anto…

Iscriviti alla newsletter de

La Ragione

Il meglio della settimana, scelto dalla redazione: articoli, video e podcast per rimanere sempre informato.