Alessio Pizzicannella racconta il romanzo “E lui sarà Levon” tra scrittura, cinema e fotografia: “Oggi non si cercano più artisti”

Dalla fotografia al cinema, fino alla scrittura: il percorso di Alessio Pizzicannella è fatto di attraversamenti più che di svolte nette

Alessio Pizzicannella racconta il romanzo “E lui sarà Levon” tra scrittura, cinema e fotografia: “Oggi non si cercano più artisti”

Dalla fotografia al cinema, fino alla scrittura: il percorso di Alessio Pizzicannella è fatto di attraversamenti più che di svolte nette

Alessio Pizzicannella racconta il romanzo “E lui sarà Levon” tra scrittura, cinema e fotografia: “Oggi non si cercano più artisti”

Dalla fotografia al cinema, fino alla scrittura: il percorso di Alessio Pizzicannella è fatto di attraversamenti più che di svolte nette

Dalla fotografia al cinema, fino alla scrittura: il percorso di Alessio Pizzicannella è fatto di attraversamenti più che di svolte nette. Un movimento continuo tra linguaggi diversi che oggi trova una nuova sintesi in “E lui sarà Levon”, il romanzo arrivato da poco in libreria. Pizzicannella ci racconta che tutto nasce da una sceneggiatura scritta nel 2017, pensata non per essere girata ma per circolare come testo nei festival nordamericani. Il progetto viene selezionato e apprezzato al Sundance e all’Austin Film Festival, poi finisce in un cassetto. Lì resta per anni, finché la realtà non lo riporta a galla

Abbiamo parlato con lui di questo e tante altro cose in questa chiacchiarata

Partiamo dalla dall’inizio, dalla domanda più semplice: come nasce l’idea di questo libro?

In realtà la genesi è un po’ strana, nel senso che nella sua primissima versione era una sceneggiatura. L’ho scritta nel 2017: io mi occupo anche di cinema, quindi non era strano che scrivessi una sceneggiatura, mentre è più insolito che poi un romanzo nasca da lì. Era un testo pensato per partecipare a festival nordamericani, non come film ma proprio come sceneggiatura da leggere. Sapevo che non l’avrei mai girata. La mandai e andò anche abbastanza bene: fu selezionata e si fece notare sia al Sundance che all’Austin Film Festival. Poi, completato quel percorso, l’ho accantonata e l’ho lasciata in un cassetto.

E cosa ti ha fatto tornare su quel materiale?

Un paio di anni fa, guardando il telegiornale ogni sera, mia moglie mi fece notare come non tanto il tema centrale della storia – che ha a che fare con il culto della personalità, che sia mediatico, religioso o altro – ma ciò che c’era sullo sfondo fosse diventato ancora più attuale di quando l’avevo scritto.

Questa Los Angeles martoriata dagli incendi, il fentanyl nelle strade, le rivolte post-elettorali: tutto mi sembrava incredibilmente attuale. Così mi è venuta voglia di riprenderla in mano. In quel periodo stavo scrivendo tutt’altro romanzo, ma ho deciso di “spolverarla” e vedere se potevo esploderla narrativamente. Una sceneggiatura è un testo incredibilmente scarno, però resta uno scheletro di quello che potrebbe diventare un romanzo. Quando l’ho riletta mi sono piaciuti i personaggi, li ho riconosciuti, mi sembravano vivi, presenti, attuali. E quindi ci ho provato.

A quel punto la sceneggiatura è diventata definitivamente un romanzo?

Sì. Ormai non riuscirei neanche più a vederla come una sceneggiatura. È come se, avendola scritta tanti anni prima, mi fossi trovato davanti una mappa già tracciata: i personaggi costruiti, alcuni dialoghi pronti, una struttura già esistente. Dovevo “solo” immergermi in quel mondo, vederlo e descriverlo. In questo senso è stato fondamentale il fatto che la quotidianità – seppur di un mondo apparentemente distante da noi – abbia riacceso quella luce.

Los Angeles però è davvero così distante?

Secondo me ormai molto meno. Io uso Los Angeles perché è una versione più estrema, con i volumi più alti, quindi più facile da raccontare e romanzare. Ma non la vedo così diversa da quello che stiamo vivendo noi. Los Angeles è sempre stata un avamposto di nuove mode e nuovi trend. Anche il movimento woke, per esempio, nasce lì e poi si propaga. È chiaro che quando arriva a New York, Londra o Milano viene assorbito in modi diversi, perché ogni città ha una storia e una cultura differenti. Ma spesso tutto parte da lì.

Perché proprio Los Angeles, allora?

Perché non è la capitale economica né quella politica, ma è il luogo dove si pensano, si generano e si mettono in scena le nuove narrazioni. È la città che ha reso estetica qualsiasi cosa: lo spettacolo, il cinema, la politica, la religione. Alla fine anche noi siamo diventati brand: vendiamo quotidianamente una narrazione di noi stessi, e non è detto che sia aderente alla realtà. Per questo dico che non è un mondo così lontano da noi.

Nel libro c’è una frase molto forte: “la fotografia non è vanità, è arte”. Chi la pronuncia e cosa significa?

La dice Braxton, ma in realtà è un mio vecchio cavallo di battaglia. Io ho iniziato a fotografare negli anni ’90. Una volta l’immagine era espressione dell’artista, come la musica. Un esempio massimo è David Bowie: creava personaggi che erano al servizio della sua opera. A un certo punto, tra la fine degli anni ’90 e i primi 2000, l’immagine è diventata più importante dell’opera stessa. Oggi è evidentissimo: si è persa la sincerità dell’immagine.

Puoi fare un esempio concreto?

La prima Madonna, quella di “Into the Groove”, dava l’idea di una che andava davvero per mercatini a cercare il suo look. Era un atto creativo tanto quanto cantare o ballare.

Oggi invece hai l’impressione che l’immagine sia costruita da qualcun altro. Per questo dico che dovrebbe essere arte e non vanità.

Secondo te è anche una questione di mercato?

Assolutamente sì. Non si cercano più artisti, ma cloni di qualcosa che ha funzionato sei mesi prima. Marketing puro. Braxton nel libro fa una provocazione: se devono essere cloni, allora che siano cloni veri, e inizia a fotografare impersonatori, tipo i sosia di Michael Jackson.

Il marketing è legittimo, ma è l’antitesi della creatività. L’artista dovrebbe andare in territori sconosciuti, mentre il marketing replica ciò che ha già funzionato.

Il pubblico però spesso chiede proprio questo.

Perché non richiede fatica. Nessuno è andato a dormire la sera prima dell’uscita di Jimi Hendrix desiderando un chitarrista che suonasse coi denti. Hendrix arriva, e solo dopo il pubblico capisce di volerlo.

Non puoi desiderare qualcosa che non conosci. Il marketing invece ti propone ciò che conosci già, magari leggermente mascherato.

Nel libro ci sono anche fotografie. Sono tue?

Sì, sono scatti di Los Angeles fatti negli anni, con iPhone o macchina fotografica, con attenzione o distrattamente. L’idea è stata di Alberto Bettinetti, che si è occupato del progetto grafico. Io inizialmente non volevo inserire fotografie. Col primo romanzo avevo cercato quasi di “nascondermi” come fotografo, sperando che mi si vedesse solo come scrittore. In Italia spesso se nasci una cosa resti quella.

E invece?

Negli Stati Uniti era l’opposto: quando inviai la sceneggiatura al Sundance apprezzarono molto il fatto che fossi un fotografo che scriveva.

Quando Alberto ha insistito, ho capito che questo romanzo è la sintesi dei tre linguaggi che ho usato finora: fotografia, scrittura e cinema.

Alla fine propongo sempre lo stesso sguardo, solo con strumenti diversi.

Hai fotografato giganti della musica. C’è stato un momento in cui hai pensato “questa cosa è enorme”?

Continuamente. Io non sono mai stato appassionato di fotografia in sé, ero malato di musica. La fotografia era un modo per stare in quel mondo.

La mia cameretta da adolescente era tappezzata di poster. A un certo punto mi sono ritrovato a fare io quelle foto per quegli stessi giornali.

Fotografare i Metallica o i Pink Floyd è stato un cortocircuito mentale. Guardavo nel mirino e vedevo le stesse immagini che avevo sui muri.

Sindrome dell’impostore?

Costante. Ogni volta che esce un romanzo o mi trovo su un set penso: “Ma davvero vi ho convinti?”.

Poi però capisci che è difficile ingannare tutti. Forse sei tu che ti sottovaluti.

Conta più il talento o il contesto?

Il talento e il lavoro devono incontrare fattori esterni totalmente random. Io con la fotografia mi sono trovato in Inghilterra a metà anni ’90, nel pieno del Britpop.

Ero nell’occhio del ciclone. Non potevo programmarlo.

Di solito nasci nel posto sbagliato e nell’epoca sbagliata. Quella volta, per una volta, ero nel posto giusto al momento giusto.

La Ragione è anche su WhatsApp. Entra nel nostro canale per non perderti nulla!

Leggi anche

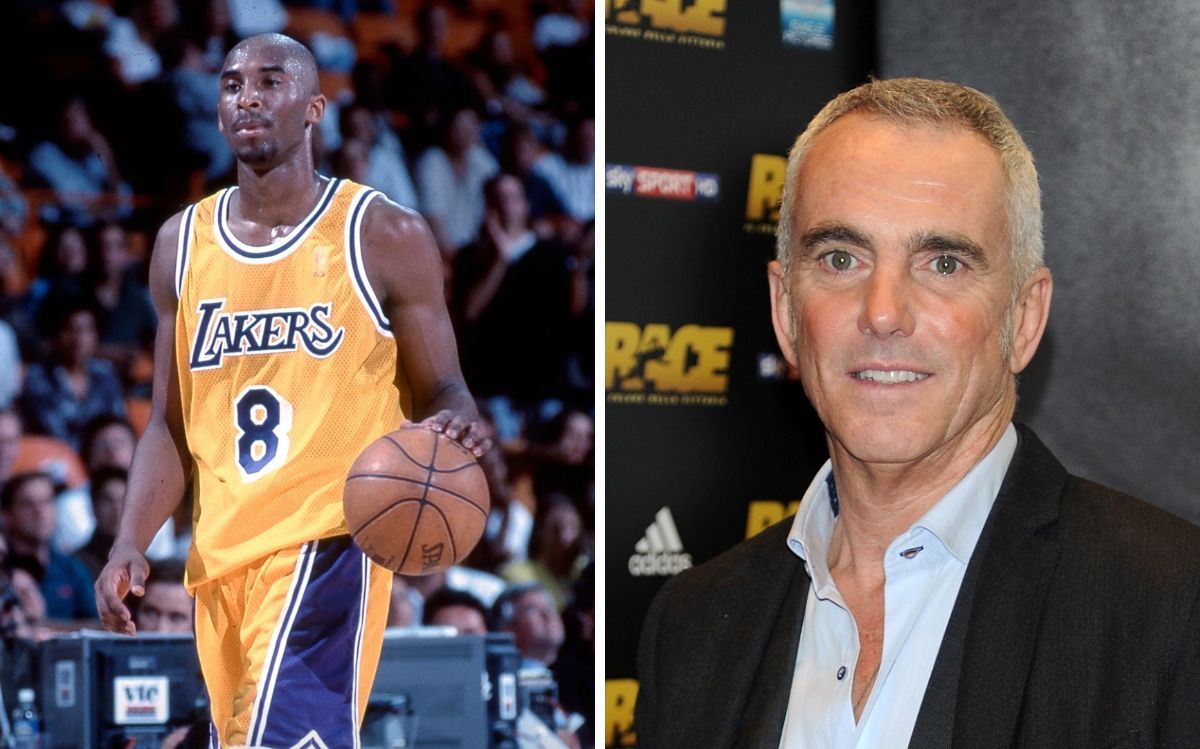

Kobe Bryant e l’etica della perfezione, parla Federico Buffa

Levante torna a Sanremo per cambiare pelle: “Sei tu” e un disco sulla fine dell’amore

Franzoni: “Mi definisco un buon velocista, Brignone bel traino per il movimento”