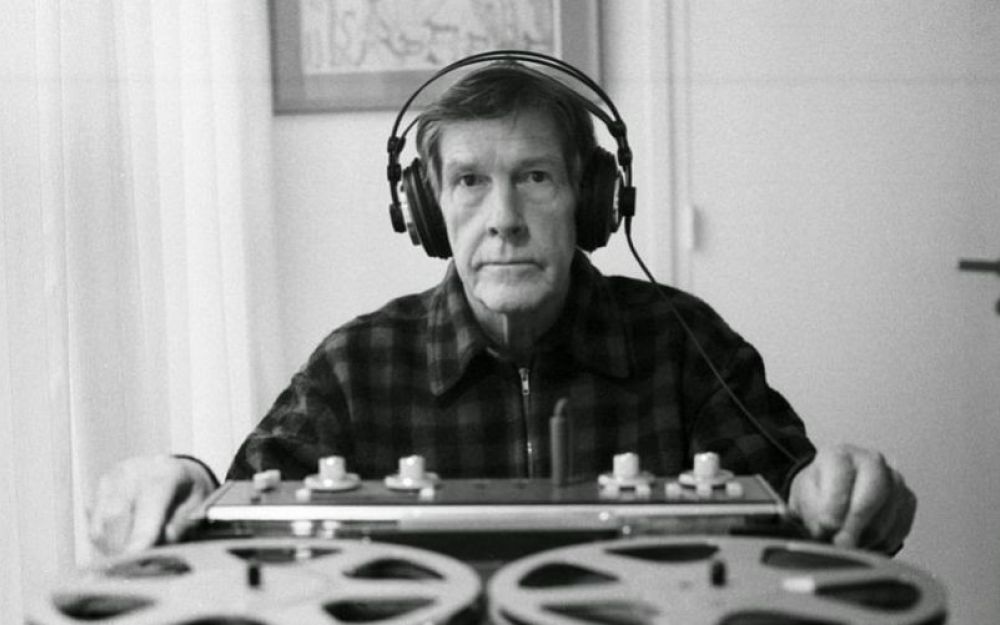

Quando John Cage inventò il silenzio

Nel 1952 al Maverick Concert Hall di New York eseguito per la prima volta “4’33””: il silenzio assoluto del compositore statunitense John Cage

Quando John Cage inventò il silenzio

Nel 1952 al Maverick Concert Hall di New York eseguito per la prima volta “4’33””: il silenzio assoluto del compositore statunitense John Cage

Quando John Cage inventò il silenzio

Nel 1952 al Maverick Concert Hall di New York eseguito per la prima volta “4’33””: il silenzio assoluto del compositore statunitense John Cage

Si trovava nella camera anecoica dell’Università di Harvard – una stanza del tutto insonorizzata – per ascoltare il silenzio e invece aveva appena avvertito due rumori, brevi e comunque intensi. Un ingegnere gli aveva spiegato che quei suoni erano soltanto il battito del suo cuore, il sangue in circolazione o lo sfrigolio del sistema nervoso. Fu in quel momento che John Cage, compositore statunitense tra i maggiori del Novecento, comprese quanto la vita dell’uomo sia condizionata dalle vibrazioni uditive e come, di fatto, sia impossibile raggiungere il silenzio assoluto. «Fino alla morte ci saranno suoni. E continueranno dopo la mia morte. Non bisogna temere per il futuro della musica» aveva scritto in uno dei suoi appunti.

Si mise in fretta all’opera e nell’agosto del 1952 (ben settantadue estati fa) al Maverick Concert Hall di New York fu eseguito per la prima volta “4’33””, senza dubbio il brano più celebre di Cage, «for any instrument or combination of instruments». Di cosa si tratta? È molto semplice: la partitura invita gli esecutori a nonsuonare (tacet) lungo l’arco temporale di tre movimenti, divisi rispettivamente in trenta secondi, due minuti e ventitré secondi e un minuto e quaranta secondi. Se si sommano le durate dei tre movimenti si arriva appunto a quattro minuti e trentatré secondi, ovvero duecentosettantatré secondi totali: non è un caso che -273,15 °C corrispondano allo 0 Kelvin, lo zero assoluto, la temperatura più bassa della materia, là dove sarebbe situato il silenzio.

“4’33”” è quindi una composizione muta che ha un qualche contatto con il buddismo zen, Duchamp, l’arte dadaista, la musica casuale, il lacanismo. Essa segna a tutti gli effetti la nascita del noise, quel genere musicale che utilizza il rumore con modalità espressive. John Cage, in varie circostanze, ha tenuto a precisare però che “4’33”” non è un elogio o una messa in opera del silenzio, ma il suo esatto contrario: è l’intima persuasione che tutto sia suono. In tal senso, secondo Paul Hegarty, l’ascoltatore è portato ad avvicinarsi alla «musicalità del mondo».

L’intenzione di Cage è infatti quella di esplorare l’ambiente circostante: il pezzo si costituisce così a partire dal comportamento del pubblico, dai suoi sussurri, dai movimenti, dal respiro dei musicisti o anche da fattori accidentali quali la caduta di uno strumento, un colpo di tosse, uno starnuto et cetera (si potrebbe tirare in ballo, dunque, l’automatismo di matrice surrealista). Qui subentra l’approccio, per così dire, lacaniano: nel tempo di attesa l’ascoltatore dovrà necessariamente riflettere su sé stesso, sulla propria psiche e sul ‘contesto’. Peraltro, il direttore d’orchestra diviene, a giudizio del musicologo francese Daniel Charles, un attore che interpreta il suo stesso ruolo.

Frutto par excellence della cosiddetta ‘indeterminatezza musicale’, “4’33” giunge al cuore dell’idea di musica: se quest’ultima è una successione di intervalli di tempo (e in tale ottica nulla la distingue dal silenzio), cosa può impedire al compositore di farcirli con elementi privi di intenzionalità?

di Alberto Fraccacreta

La Ragione è anche su WhatsApp. Entra nel nostro canale per non perderti nulla!

Leggi anche

“Back to Peace?” La guerra e la pace negli occhi dei maestri Magnum a Gorizia

Highline Milano: apre al pubblico il nuovo polo culturale in Galleria Vittorio Emanuele II

L’Italia patrimonio dell’umanità a tavola e non solo