Incriminare i comandanti

| Esteri

Nelle analisi sulle stragi di civili in Ucraina c’è un elemento che non è stato ancora efficacemente sottolineato come invece avrebbe richiesto la condotta ignobile di un esercito: la responsabilità dei comandanti militari.

Incriminare i comandanti

Nelle analisi sulle stragi di civili in Ucraina c’è un elemento che non è stato ancora efficacemente sottolineato come invece avrebbe richiesto la condotta ignobile di un esercito: la responsabilità dei comandanti militari.

| Esteri

Incriminare i comandanti

Nelle analisi sulle stragi di civili in Ucraina c’è un elemento che non è stato ancora efficacemente sottolineato come invece avrebbe richiesto la condotta ignobile di un esercito: la responsabilità dei comandanti militari.

| Esteri

AUTORE: Maurizio Delli Santi

Nelle analisi sulle stragi di civili di Bucha, Borodyanka, Kyiv, Chernihiv, Sum, Kramastorsk e ora Makariv c’è un elemento che non è stato ancora efficacemente sottolineato come invece avrebbe richiesto la condotta ignobile di un esercito: la responsabilità dei comandanti militari. Sono tante le conferme di un’azione sistematica di attacchi diretti contro i civili, cui non sono stati risparmiati trattamenti disumani, oltraggi e violenze, anche in danno di anziani, donne e bambini.

Senza dubbi e giustificazioni di sorta non vanno sminuite le responsabilità di Putin, la cui narrazione sulla “campagna di denazificazione” contro gli ucraini è al limite di una istigazione al genocidio. E tuttavia la sua responsabilità va estesa alla nomenclatura che lo continua a sostenere e alla catena di comando di tutti i responsabili militari, dallo Stato maggiore fino ai comandanti militari dei livelli operativi.

Non lo dicono soltanto i giuristi, perché almeno sin dall’Ottocento c’è stato sempre un Codice d’onore non solo giuridico ma soprattutto morale nella cultura degli ufficiali formatisi alle scuole militari, di derivazione sia napoleonica sia prussiana. Dal celebre “Art de commander” di André Gavet al “Manuale di Oxford” e al “Codice Lieber”, il rispetto del nemico soccombente e della popolazione civile sono stati sempre i canoni di ogni Esercito che si sia voluto definire tale per distinguersi da un’orda barbarica e da milizie mercenarie (queste ultime non a caso ricomparse fra le forze russe nella controversa veste del gruppo Wagner). Purtroppo è anche vero che questa tradizione di valori militari si è andata perdendo a partire dalla forte ideologizzazione e dall’imbarbarimento che hanno accompagnato le atrocità della Seconda guerra mondiale e del Vietnam nonché delle guerre dei conflitti mediorientali, del terrorismo jihadista e dei conflitti interetnici del continente africano.

Queste derive non scalfiscono però il principio sacrosanto che al comandante incombe il primo preciso obbligo, posto al di sopra di tutto, di far rispettare le regole del diritto internazionale umanitario. E questo è quanto si deduce anche dalla “dottrina della responsabilità da comando”, che oggi può dirsi sintetizzata in due principali strumenti giuridici: il I Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1977 e lo Statuto della Corte penale internazionale del 1998.

Nel I Protocollo, all’art. 87, si stabilisce che i comandanti militari hanno il dovere di conoscere, applicare e far rispettare dai loro subordinati il diritto internazionale umanitario, promuovendo contro i responsabili di violazioni le azioni disciplinari e penali del caso.

Nello Statuto della Corte penale internazionale, l’art. 28 riconduce ai comandanti anche una forma più estesa di responsabilità omissiva per il «mancato controllo», riprendendo e ampliando la nozione del cosiddetto “processo Yamashita” (1945), il caso dell’ammiraglio giapponese condannato per non aver evitato le atrocità commesse dai suoi militari nelle Filippine.

La norma di chiusura è poi l’art. 33, che sancisce il principio che non vi è esonero della responsabilità penale nel caso di un ordine ricevuto dal governo o da altri superiori la cui esecuzione sia «manifestamente illegittima», come nel caso del genocidio e dei crimini contro l’umanità.

È bene che i comandanti della Federazione Russa siano consapevoli di non avere alcuna comprensione da parte di chi in tutto il mondo indossa l’uniforme credendo nel senso più profondo dell’onore militare: sul loro capo incomberanno per sempre la giustizia penale internazionale, il disonore e la coscienza dell’umanità.

di Maurizio Delli Santi

Membro dell’International Law Association

La Ragione è anche su WhatsApp. Entra nel nostro canale per non perderti nulla!

Leggi anche

L’Italia osserva al Board di Trump. Occasione o rischio?

18 Febbraio 2026

L’Italia, guidata da Giorgia Meloni, ha rifiutato di aderire al “Board of Peace” voluto da Donald…

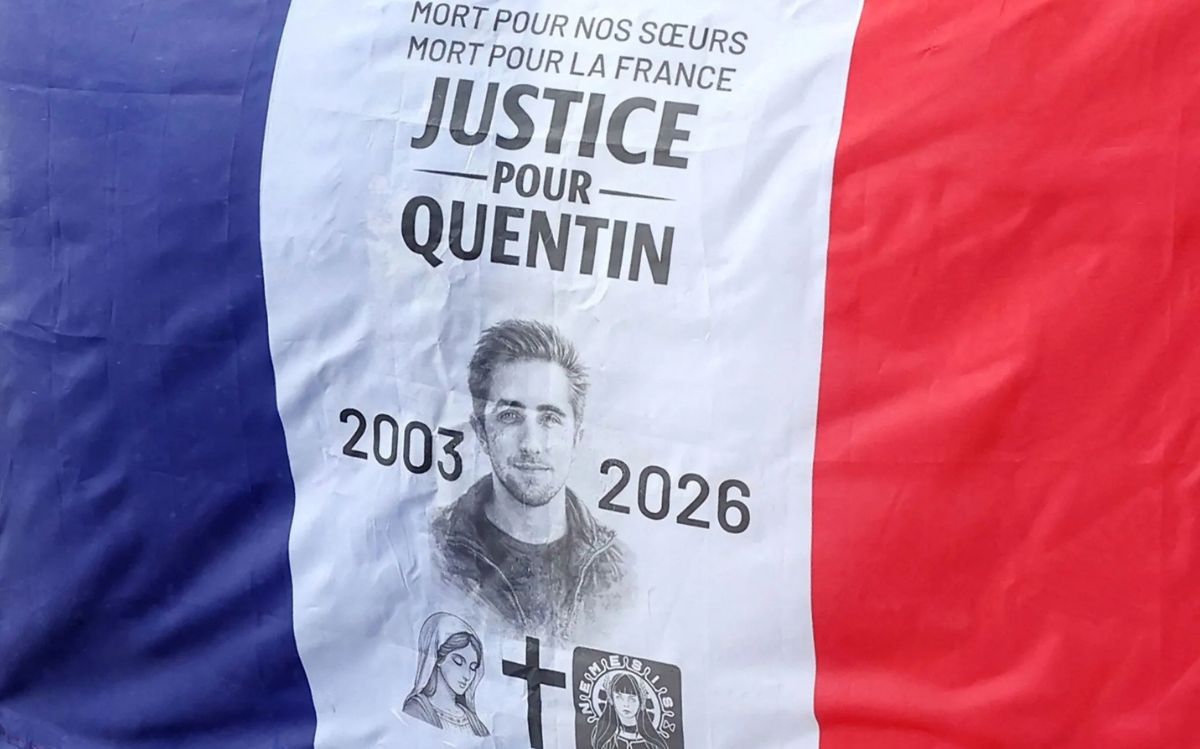

Quentin Deranque, attivista di estrema destra ucciso in Francia: 7 fermati. Fra loro anche l’assistente di un deputato di Mélenchon

17 Febbraio 2026

Sette sospetti sono stati fermati dalla polizia francese in relazione alla morte del militante naz…

Barack e Michelle Obama osannati all’NBA All Star Game

17 Febbraio 2026

Obama, insieme alla moglie Michelle, ha assistito all’NBA All Star Game: osannati dal pubblico sug…

Rhode Island, spari durante una partita di hockey liceale a Pawtucket

17 Febbraio 2026

Rhode Island, spari durante una partita di hockey liceale a Pawtucket: un 56enne ha aperto il fuoc…

Iscriviti alla newsletter de

La Ragione

Il meglio della settimana, scelto dalla redazione: articoli, video e podcast per rimanere sempre informato.