Titan chi paga ora?

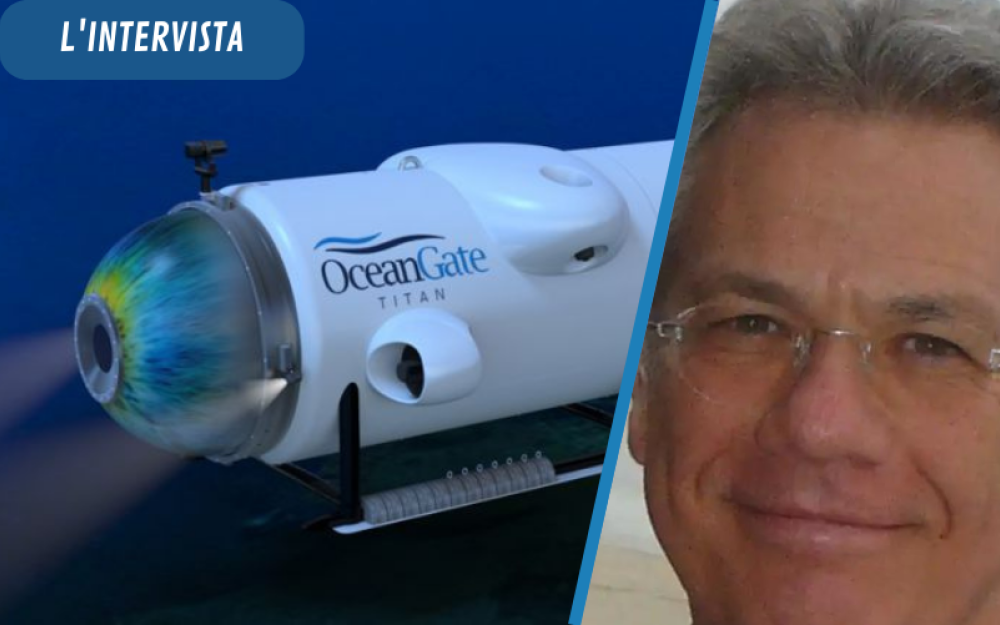

Intervista al controammiraglio Massimo Annati, ingegnere esperto in sistemi d’arma e membro del CESMAR, Centro Studi di Geopolitica e Strategia Marittima

Ora che ogni speranza di salvare i passeggeri e l’equipaggio del Titan sono svanite, inizia a circolare una domanda: chi pagherà per l’enorme spiegamento di uomini e mezzi per la ricerca del minisommergibile della OceanGate? Se lo è chiesto il New York Times, senza riuscire a dare una risposta. Quel che è sicuro al momento, infatti, è solo che nelle ricerche del battello sono state impegnate Guardia costiera Usa e canadese, Us Navy, i mezzi della OceanGate Expeditions, ma anche una nave francese, la Atalante. Non una qualsiasi: è della Ifremer, la stessa società francese chiamata nelle ricerche del DC9 dell’Itavia, protagonista della strage di Ustica del 1980. «All’epoca fu coinvolta per il recupero dei resti, si tratta di una società commerciale, dunque opera a pagamento, non un mezzo militare o della guardia costiera”, conferma il contrammiraglio Massimo Annati, ingegnere esperto in sistemi d’arma e membro del CESMAR, Centro Studi di Geopolitica e Strategia Marittima.

«Quella scattata da domenica, quando si sono perse le tracce del Titan, fino a venerdì, quando se ne sono trovati i resti, non è stata una normale operazione di SAR-Search and Rescue, per la quale interviene il mezzo più vicino», aggiunge Annati. In mare, infatti, c’erano navi come la Deep Energy e la Skandi Vinland, che hanno raggiunto la Polar Prince, mentre la Guardia costiera canadese ha schierato la John Cabot, la Ann Harvy, la Terry Fox, l’Atlantic Merlin e la rompighiaccio Ccgs Kopit Hopson 1.752. In zona erano mobilitate anche la nave privata Horizon Arctic e la Glace Bay per l’assistenza di tipo medico, mentre tra in volo c’erano un P-8 Poseidon in grado di lanciare boe sonar, un P-3 Orion che ha rilevato quelli che sembravano “colpi” (ma che si sono rivelati rumori marini), e quattro C-130 Hercules. Come se non bastasse, sono stati utilizzati droni sottomarini dotati di videocamere (come il Victor 6.000 della Atalante, capace di raggiungere i 6.000 metri di profondità). Infine, hanno contribuito alle ricerche i Flyaway Deep Ocean Salvage System (Fadoss), sistemi in grado di sollevare fino a 27.200 kg dai fondali marini fino a 6.000 metri.

Difficile quantificare i costi complessivi, mentre restano altri interrogativi: quali erano i sistemi di sicurezza? «L’unico modo di comunicare fra la nave madre e il sommergibile era un sistema di messaggistica tipo SMS inviati come segnali acustici codificati, in grado di funzionare solo se il Titan si trovava sotto la verticale della nave», spiega l’esperto. Ma andando fuori rotta a causa della corrente, avrebbe perso (e forse è accaduto) ogni comunicazione dal momento che sott’acqua la radio non è utilizzabile, perché le onde radio non viaggiano in quell’ambiente. Anche in caso fosse riuscito a riemergere in superficie, poi, si sarebbe trovato a galleggiare in pieno oceano «senza possibilità alcuna per gli occupanti di tornare a respirare esternamente: il portellone, infatti, era sigillato con 17 bulloni apribili solo dal fuori – prosegue Annati – In pratica gli occupanti erano in una capsula d’acciaio lunga 5 metri, sigillati all’interno, immersi nel buio più assoluto, con temperature esterne vicine allo zero, impossibilitati a comunicare e con una riserva di ossigeno di sole 96 ore. Verrebbe da chiedersi come sia stato possibile compiere un’impresa del genere, senza neppure una certificazione ufficiale del mezzo.

È vero che era realizzato in titanio, nella parte anteriore, con il cilindro centrale in carbonio, che è un materiale molto resistente impiegato anche in Formula 1 e per gli aerei, ma questi mezzi non vanno a 3.800 metri di profondità. I materiali, in ogni caso, hanno un problema di fatica quando sono sottoposti a simili pressioni. Si possono formare microfratture, tanto che i mezzi sottomarini militari americani che vanno a 3/400 metri sono periodicamente testati con ultrasuoni per capire se lo scafo presenta qualche crepa – spiega ancora Annati – Infine, occorre capire se, come dichiarato da uno degli operatori della società, il battello fosse davvero testato per rimanere in sicurezza solo fino a 1.300 metri».

Di Eleonora Lorusso

La Ragione è anche su WhatsApp. Entra nel nostro canale per non perderti nulla!

-

Tag: cronaca, interviste

Iscriviti alla newsletter de

La Ragione

Il meglio della settimana, scelto dalla redazione: articoli, video e podcast per rimanere sempre informato.