Scienza & Ragione

Ancora oggi, nel bel mezzo di una pandemia, l’insofferenza verso la conoscenza appare consolidata nelle persone che pensano di sapere, ma non sanno, e assumono aprioristicamente posizioni antiscientifiche.

| Società

Scienza & Ragione

Ancora oggi, nel bel mezzo di una pandemia, l’insofferenza verso la conoscenza appare consolidata nelle persone che pensano di sapere, ma non sanno, e assumono aprioristicamente posizioni antiscientifiche.

| Società

Scienza & Ragione

Ancora oggi, nel bel mezzo di una pandemia, l’insofferenza verso la conoscenza appare consolidata nelle persone che pensano di sapere, ma non sanno, e assumono aprioristicamente posizioni antiscientifiche.

| Società

| Società

Ancora oggi, nel bel mezzo di una pandemia, l’insofferenza verso la conoscenza appare consolidata nelle persone che pensano di sapere, ma non sanno, e assumono aprioristicamente posizioni antiscientifiche.

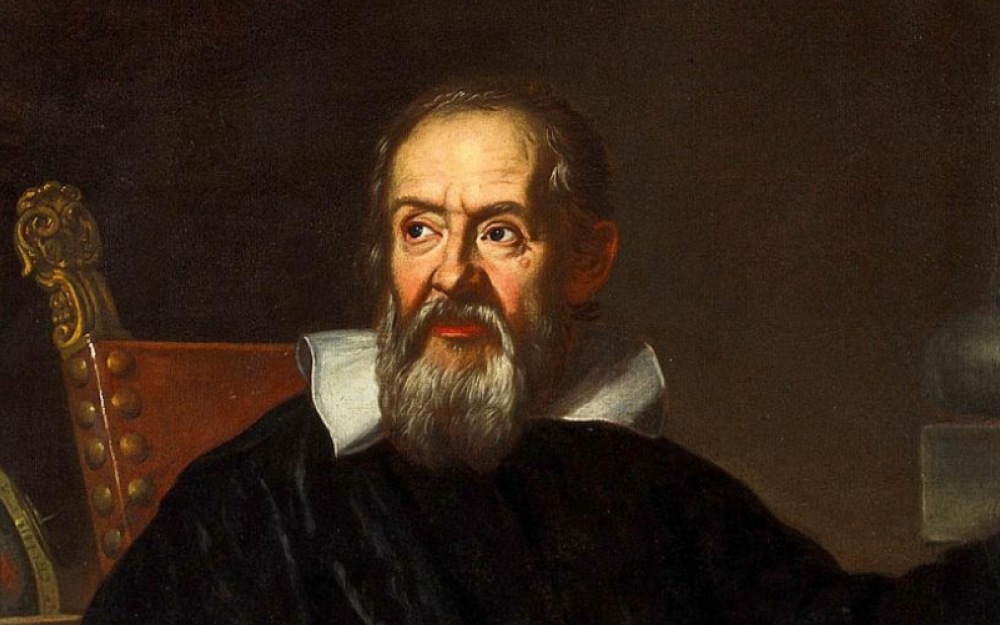

In una sala del Collegio Romano, a Roma, Galileo Galilei (1564-1642) provava a dimostrare, con il suo telescopio, che la Luna non è una sfera perfetta ma che la sua superficie è simile a quella della Terra, con monti e valli. Tesi che contrastava con la teoria dominante – avvalorata dall’interpretazione di un passo della Bibbia – che la Luna fosse una sfera perfettamente liscia e che la Terra fosse al centro dell’Universo. Per duemila anni l’umanità aveva creduto che il Sole e tutte le costellazioni girassero intorno alla Terra; per Galilei l’Universo aveva invece perduto il suo centro, acquisendone una infinità di altri. Tesi eretica che fece affermare a un cardinale: «È evidente, perciò, che il signor Galilei è un nemico del genere umano e va trattato in conseguenza».

Abbiamo descritto alcune scene della rappresentazione teatrale della “Vita di Galileo” del drammaturgo Bertold Brecht. Come è finita è noto: sottoposto all’Inquisizione, Galilei fu costretto all’abiura per non finire sul rogo come Giordano Bruno. Con lui è stato però promosso il metodo scientifico: esso si basa su una prima osservazione, seguita da un esperimento in modo tale che si possa riprodurre il fenomeno che si vuole studiare. L’esperimento ha lo scopo di convalidare o confutare l’ipotesi che il ricercatore ha formulato. In caso di convalida dell’ipotesi, si procede con l’esecuzione di un gran numero di esperimenti, in maniera tale che i risultati acquisiti siano attendibili. I dati raccolti vengono elaborati.

Successivamente viene formulata una teoria che ipotizza la causa o le cause all’origine dell’evento. In caso di rigetto, l’ipotesi viene modificata e sottoposta a nuovi esperimenti. Dovrebbe essere di semplice comprensione: si studia, se del caso, una malattia; si formulano delle ipotesi; si effettuano test e si arriva a una conclusione. La predisposizione di vaccini contro il Covid-19 ha seguito l’iter del metodo scientifico, ma questo non è stato sufficiente a convincere del tutto la popolazione, sconcertata anche dalle dichiarazioni di alcuni ‘esperti’ sulla natura del virus, sui suoi effetti e sulle azioni preventive e curative.

Alla dichiarazione televisiva di un medico, per il quale «il virus è clinicamente morto», dovrebbe seguire la domanda dell’intervistatore: «Come è arrivato a questa conclusione?». Purtroppo, in alcune frange della popolazione si è, addirittura, negata l’esistenza del Coronavirus (Sars-Cov2). Sono credenze basate sull’avversione per il sapere e per la scienza e sulla convinzione di poter sostituire il metodo scientifico con un paio di post rintracciati su Internet. Ancora oggi, nel bel mezzo di una pandemia che grazie al progresso scientifico e tecnologico non è riuscita a portarsi via milioni di vite come nel passato, l’insofferenza verso la conoscenza appare consolidata proprio nelle persone che pensano di sapere, ma non sanno, e assumono aprioristicamente posizioni antiscientifiche.

Il fenomeno è stato studiato come “Effetto Dunning-Kruger”, una distorsione cognitiva per la quale individui poco esperti in una determinata materia si autovalutano, divenendo addirittura supponenti. A costoro occorrerebbe ricordare la frase pronunciata da Galileo davanti agli ‘esperti’ dell’epoca: «Basta guardare nel telescopio!».

di Primo Mastrantoni

La Ragione è anche su WhatsApp. Entra nel nostro canale per non perderti nulla!

-

Tag: vaccini

Leggi anche

Conosci te stesso

14 Aprile 2024

Se non sai, l’orgoglio delle radici può trasformarsi in chiusura e la paura è da sempre un pessi…

Scuola: sono troppi tre mesi di vacanza in estate

12 Aprile 2024

L’organizzazione no profit WeWorld e le autrici del blog “Mammadimerda” hanno lanciato la petizi…

Le migliori università al mondo, luci e ombre italiane

11 Aprile 2024

Nella classifica mondiale delle università e delle singole facoltà considerate le migliori a liv…

Moda: migliaia di nuove assunzioni in vista ma mancano i candidati

11 Aprile 2024

Su un fabbisogno annuale di circa 9mila profili tecnici specializzati, il sistema della formazio…